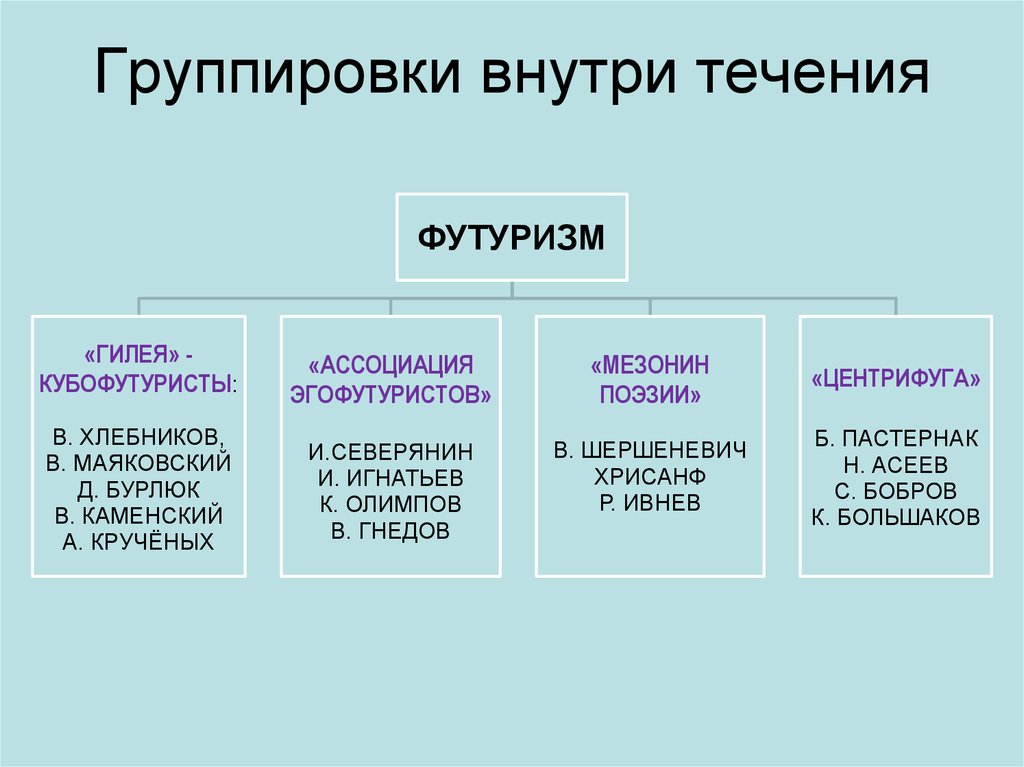

Основоположником направления считают итальянского поэта Филиппо Маринетти. Его стих «Красный сахар» — первое произведение нового направления. После него, в 1909 году писатель выпустил манифест течения в газете «Фигаро». Там он кратко и понятно определил отличительные черты футуризма, описав их как культ будущего и отказ от прошлого. Послание было ориентировано на молодых творцов. В России течение начало приобретать популярность в 1910—1911 годах. Оно пришлось по душе бунтарскому народу, в особенности рабочему классу, совпало с недовольными современностью настроениями толпы. Последователи нового течения создали несколько литературных организаций со своими кодексами и уставами. Поэты, художники и писатели, объединённые этим течением, по традиции собирались в группы, объединяющие людей с похожими взглядами. В России направление было представлено следующими группировками:

1) Кубофутуристы, которых чаще всего подразумевают, говоря о направлении в целом. В группу гилейцев (или будетлян – название, данное В. Хлебниковым, буквально означает «люди, которые будут») входили В. Хлебников, Д. Д. и Н. Д. Бурлюки, В. В. Маяковский, А. Е. Крученых, Б. К. Лившиц, В. В. Каменский, Е. Г. Гуро;

2) Эгофутуристы, которых представляли И. Северянин, И. В. Игнатьев, К. К. Олимпов, В. И. Гнедов и др. Их девизом было самоутверждение личности;

3) «Мезонин поэзии» (Хрисанф, В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др);

4) «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев, К. А. Большаков, Божидар и др. ). Все же ядром течения футуризма были кубофутуристы – самые радикальные из четырех направлений. У русского футуризма несколько источников. Во-первых, символизм, кризис которого в 1909-10 гг. привел к прекращению его существования. Во-вторых, это русская авангардная живопись.