Романс на стихи С.А. Есенина "Отговорила роща золотая..."

Имажинизм

Теоретическим обоснованием поэзии имажинистов является трактат В.Г. Шершеневича «2х2=5». Поэзию Шершеневич видел родственной математическому расчету. Любые интерпретации текста, кроме авторских, представлялись ненужными. Поэты-имажинисты четко сформулировали мысль об уникальности языка поэзии, полагая, что язык на ранней стадии развития был насыщен образными представлениями. Поэты обратились к изучению истоков языка, стремясь выявить исконные образы слов. Кроме того, имажинисты, анализируя свойства языка и традиционные способы словообразования, стали сами создавать новые образы. Но своей главной целью имажинисты объявили не подбор необычных слов, а уникальный образ, и основополагающим принципом русского имажинизма стало именно учение об образе. Переосмысление опыта русских футуристов, в частности, теории «заумной поэзии», позволило В.Г. Шершеневичу создать иной вариант концепции «самовитого слова», под которым предлагалось понимать основу триады, представленной в языковедческих трудах А. А. Потебни. Ученый различал в составе слова его «внутреннюю форму» (содержание), внешнюю оболочку (форму) и изначальную образность.

-В основе стихотворения стоял образ — воплощение формы и содержания стиха;

-Поэзия воспринималась как процесс развития русского языка посредством метафоры;

-Отсутствие социальных и политических тем в стихотворениях

Свое начало имажинизм берет в Англии, где, как утверждают литературоведы, данный термин был позаимствован у английских поэтов-авангардистов, основавших в начале ХХ века (1910 год) новую поэтическую школу, носившую название "имажизим". Во главе ее были поэты: Т. Элиот, У. Люьис, Т. Хьюм, Э. Паунд и Р. Олдингтон. Их целью было прямое воспроизведение действительности с помощью свежих, еще не превратившихся в шаблонные клише, образов. Их главным стремлением было обновление и создание нового поэтического языка, что было отображено в их теории свободных образов и стихотворений. В России впервые узнали о школе имажизма в статье «Английские футуристы» (1915 г.), её автор - писательница и литературный критик Зинаида Венгерова. Схожесть терминов «имажизм» и «имажинизм», как и общность или различие их концепций, весьма спорна и единого мнения у литературных исследователей на этот счет не существует. В России впервые «имажионизм» заявил о себе как особенное литературное направление после появления книги Вадима Шершневича «Зеленая книга» (1916). Бывший футурист в ней впервые заостряет внимание не на форме поэтического образа, а не на его содержании. Вадим Шершневич как идеолог нового направления закрепил термин «имажионизм» как литературное направление, провозглашающее главенство словесного образа над содержанием. Первый поэтический вечер имажинистов состоялся в январе 1919 года. На следующий день после этого была опубликована Декларация имажинистов.

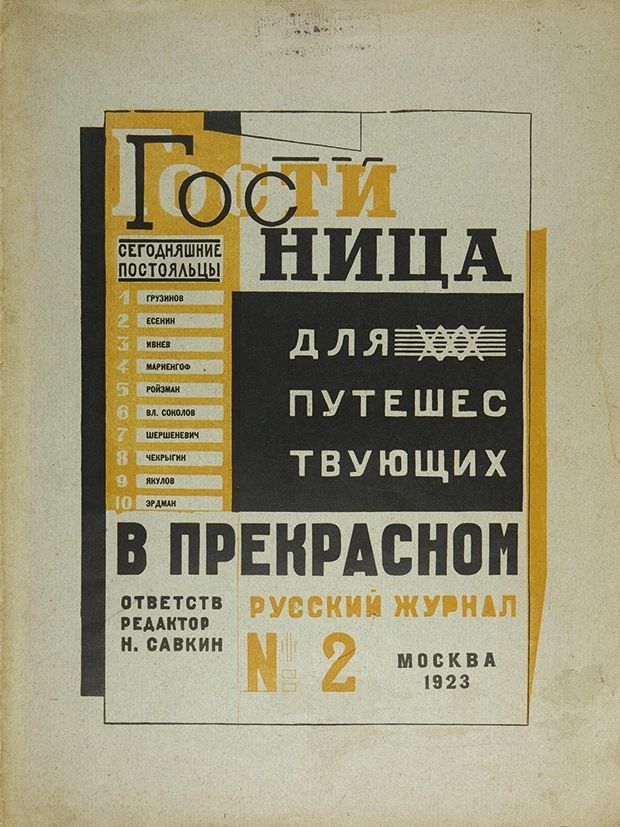

В начале двадцатых годов 20 века имажинизм переживает свой расцвет и становится одним из самых организованных поэтических движений Москвы. Имажинисты устраивали разнообразные литературные встречи и вечера в популярных богемных заведениях, выпускали множество поэтических сборников, даже специализированный журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (было опубликовано четыре номера с 1922 по 1924 год). Официальной структурой был «Орден имажинистов», имевший зарегистрированный и одобренный А. В. Луначарским Устав, а также председателя в лице Сергея Есенина, утвержденного в 1920 году.