Романс на стихи Б.Л. Пастернака "Никого не будет в доме"

Футуризм

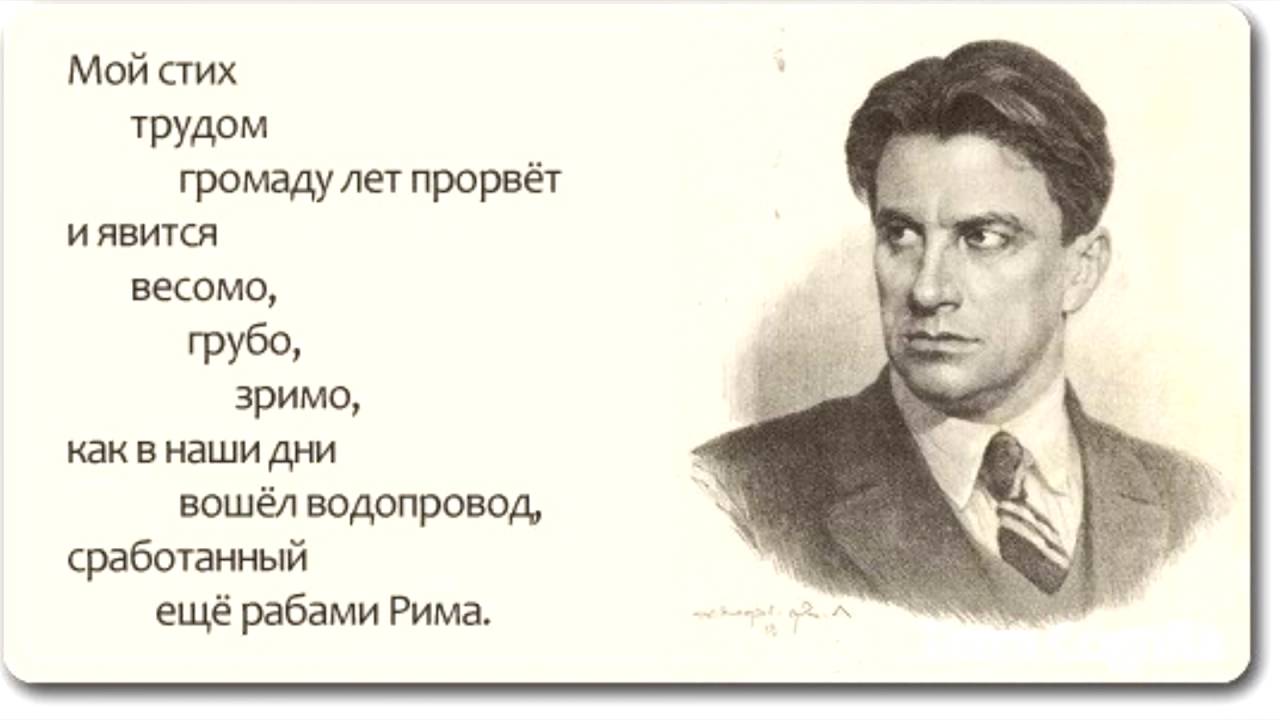

Портрет В.В. Маяковского

Портрет В.В. Маяковского

Направление футуризма объединяло предчувствие переворота, появления на свет нового человека, в руках которого – способность разрушить старый мир и построить новый. Начинали строительство с языка: словотворческие эксперименты – одна из основных черт футуризма. Об этом говорится уже в первом манифесте объединения кубофутуристов – «Пощечина общественному вкусу» (1912). С одной стороны, представители футуризма боготворили цивилизацию. Они были представителями культурной элиты, которым не чуждо любование своей интеллектуальностью. Авиация, космос, электричество, волновая энергия и другие открытия века вдохновляли поэтов. Но, с другой стороны, для футуристов не было ни табу, ни условностей. Так они создавали миф о собственном варварстве. Воспринимая мир рационально, они ругали символистов за страсть к мистике, хотя сами придумывали образ будущего человека, задача которого – пересоздать мир, превратить хаос в космос и даже – побороться с Богом. Все это, конечно, было продуктом мистической интуиции. Вот почему можно сказать, что нечто общее в характеристике футуризма и символизма все же было. Для футуристов были характерны нигилистические порывы: они считали, что подлинное состояние мира – случайное, и потому, например, так любили ошибки и опечатки. Ошибка – это новое творчество. Не существует «творчества без разрушенья», как любви без ненависти… Но, в то же время, футуристы стремились и к созиданию, конструированию нового языка, словотворчеству. Чего только стоит «заумный» язык, созданный В. Хлебниковым и А. Е. Крученых. Поэзия русского футуризма очень отличается от других видов, не распознать ее трудно.

Ориентация на эпатаж, на сиюминутность восприятия, отказ от славы – также особенности футуризма в поэзии Серебряного века. Нужно упомянуть и то, что футуристы делали ставку на устный текст, вещание на огромную аудиторию. Важна была и визуальная составляющая как внешнего оформления сборников, так и самих стихотворений. Всем знакома «лесенка» Маяковского (хотя, на самом деле, ее придумал А. Белый):

Обычные знаки препинания Маяковскому казались недостаточными. Поэт разбивал стихотворные строки, каждое новое слово становилось ступенькой, подсказывающей читателю паузу для выделения смысла слова.

Обычные знаки препинания Маяковскому казались недостаточными. Поэт разбивал стихотворные строки, каждое новое слово становилось ступенькой, подсказывающей читателю паузу для выделения смысла слова.

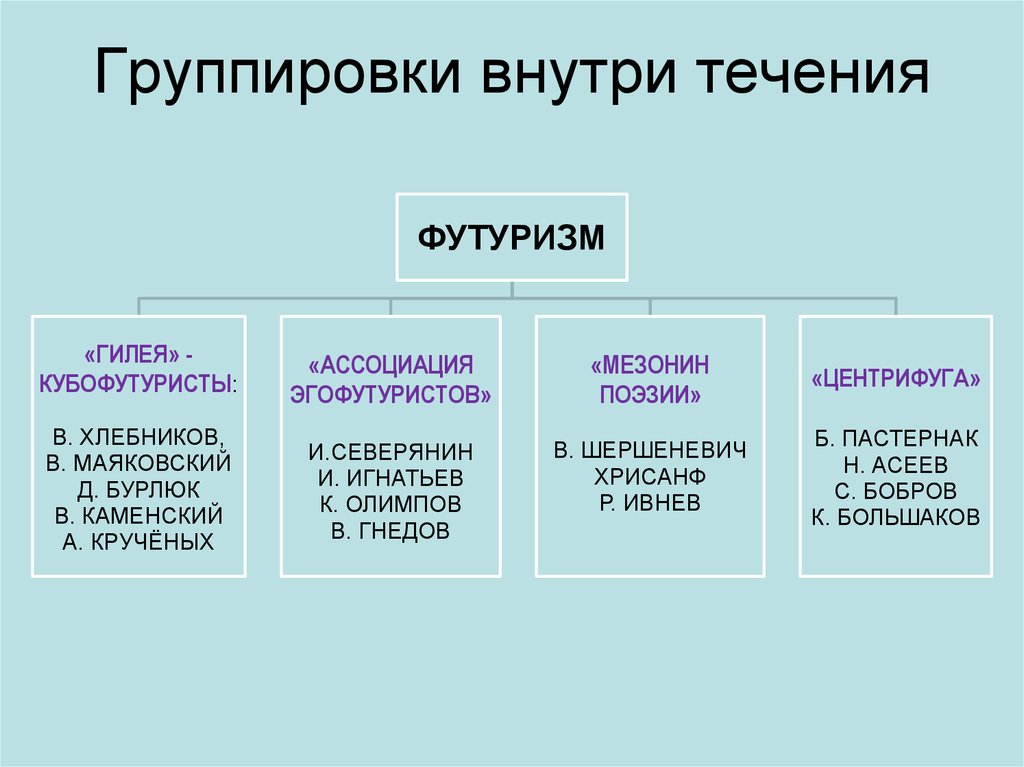

Для каждой из 4-ех группировок также были характерны особые черты:

- Кубофутуристы главным образом противостояли эгофутуризму Игоря Северянина и его последователей (а впоследствии и другим футуристическим группировкам, таким как «Мезонин поэзии» и «Центрифуга»). Литературные произведения кубофутуристов основывались на полном отрицании всех законов и правил грамматики и поэтики. Основные принципы определялись главным понятием «против»: слово против содержания, слово против языка (литературного, академического), слово против ритма (музыкального, условного), слово против размера, слово против синтаксиса, слово против этимологии.

- Эгофутуристам, помимо общего футуристического письма, характерно культивирование рафинированности ощущений, использование новых иноязычных слов, показное себялюбие. Главной темой эгофутуризма стало самовыражение, достижение «будущего я» из «настоящего» путём развития эгоизма. В первые годы эгофутуризм противопоставлялся кубофутуризму (будетлянтству) по региональному (Петербург и Москва) и стилистическому признаку. Свои стихотворения участники группы называли «поэзы». Эгофутуризм был явлением кратковременным и неровным. Большая часть внимания критики и публики была перенесена на Игоря Северянина, который достаточно рано отстранился от коллективной политики эгофутуристов, а после революции и полностью изменил стиль своей поэзии. Имажинизм 1920-х гг. во многом был подготовлен поэтами-эгофутуристами.

- "Центрифуга"- объединение, главной особенностью теории которой стало то, что при создании лирического произведения центром внимания становилось не само слово, а интонационно-ритмические и синтаксические структуры. «Центрифуга» просуществовала до конца 1917 года и стала самым длительным по времени объединением футуризма.

- "Мезонин поэзии"-поэтическое объединение, созданное в 1913 году московскими эгофутуристами. Несмотря на то, что одиг из участников объединения,В. Шершеневич, был сторонником итальянского футуризма Филиппо Маринетти, «Мезонин поэзии» не имел чётко определённой поэтической и эстетической теории. Идеология объединения строилась на резком противопоставлении другим футуристическим объединениям — в частности, «Гилее» и «Центрифуге». «Мезонин поэзии» считался в тогдашнем литературном сообществе объединением умеренного футуризма, основанного скорее на издательских интересах участников, нежели на общей идеологии. Литературовед Вера Терёхина называла участников «Мезонина поэзии» эпигонами, т. е. "подражателями" литературным направлениям и образцам, использовавшими многократно разработанные предшествующими авторами темы, образы, сюжеты и стилистические приёмы.

-Стремление к исследованию новизны в искусстве;

-Отрицание старых норм и традиций;

-Эксперименты с формой произведения;

-Акцентирование внимания на ней;

-Широкое применение неологизмов (новых слов, сочетаний, значений);

-Бунтарство, воспевание войн и революций как способа «омолодить общество»;

-Стремление создать ощущение грядущего переворота;

-Антиэстетизм, отрицание искусства как чего-то прекрасного;

-Прославление новых технологий, культ города

Итальянский футуризм. Полотно Туллио Крали, частично выполненное в стиле кубизма

Основоположником направления считают итальянского поэта Филиппо Маринетти. Его стих «Красный сахар» — первое произведение нового направления. После него, в 1909 году писатель выпустил манифест течения в газете «Фигаро». Там он кратко и понятно определил отличительные черты футуризма, описав их как культ будущего и отказ от прошлого. Послание было ориентировано на молодых творцов. В России течение начало приобретать популярность в 1910—1911 годах. Оно пришлось по душе бунтарскому народу, в особенности рабочему классу, совпало с недовольными современностью настроениями толпы. Последователи нового течения создали несколько литературных организаций со своими кодексами и уставами. Поэты, художники и писатели, объединённые этим течением, по традиции собирались в группы, объединяющие людей с похожими взглядами. В России направление было представлено следующими группировками:

1) Кубофутуристы, которых чаще всего подразумевают, говоря о направлении в целом. В группу гилейцев (или будетлян – название, данное В. Хлебниковым, буквально означает «люди, которые будут») входили В. Хлебников, Д. Д. и Н. Д. Бурлюки, В. В. Маяковский, А. Е. Крученых, Б. К. Лившиц, В. В. Каменский, Е. Г. Гуро;

2) Эгофутуристы, которых представляли И. Северянин, И. В. Игнатьев, К. К. Олимпов, В. И. Гнедов и др. Их девизом было самоутверждение личности;

3) «Мезонин поэзии» (Хрисанф, В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др);

4) «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев, К. А. Большаков, Божидар и др. ). Все же ядром течения футуризма были кубофутуристы – самые радикальные из четырех направлений. У русского футуризма несколько источников. Во-первых, символизм, кризис которого в 1909-10 гг. привел к прекращению его существования. Во-вторых, это русская авангардная живопись.