Песня на стихи А.А. Ахматовой "Песня последней встречи"

Акмеизм

Для русского акмеизма характерной чертой является точность и ясность образа, реалистичный взгляд на предмет, что полностью противопоставляется философии символизма. Поэзия склоняется в сторону камерности, при этом возвышаются первозданные чувства. По мнению акмеистов, слово приобретает свое первоначальное значение. Поэты-акмеисты часто обращались к мифологическим образам и сюжетам. Основными ориентирами часто становились архитектура, скульптура и живопись. В стихах нет сравнительных оборотов, преувеличений, метафор. Принцип лирики — отсутствие агрессии, политики, социальных вопросов. На первой позиции находился духовный мир людей. Стихотворения состоят из кратких предложений, которые легко воспринимаются слухом, быстро запоминаются. Для сравнения с символистами, акмеисты были сплоченными между собой. У них отсутствовала конкретная литературная платформа со стандартами, на которые могли опираться единомышленники при создании произведений. Стихи акмеистов интересны своей лаконичностью, строгостью поэтической структуры. В них смысловое значение слова и текста расширяется, за деталями, между строк, скрыто множество чувств и эмоций. В стихах нет сравнительных оборотов, преувеличений, метафор. Принцип лирики — отсутствие агрессии, политики, социальных вопросов. На первой позиции находился духовный мир людей. Стихотворения состоят из кратких предложений, которые легко воспринимаются слухом, быстро запоминаются. Для сравнения с символистами, акмеисты были сплоченными между собой. У них отсутствовала конкретная литературная платформа со стандартами, на которые могли опираться единомышленники при создании произведений.

-Самоценность жизненных явлений и конкретных вещей;

-Облагораживание природы;

-Художественное преобразование несовершенных жизненных явлений;

-Неприятие символизма и идеализации;

-Предметность и точность образа;

-Обращение к человеку и его чувствам;

-Возвращение к первозданным, подлинным чувствам;

-Внимание к деталям;

-Обращение к прошлым эпохам;

-Принцип: Мировая культура – основа общей памяти человечества;

-Точность и четкая структура композиции.

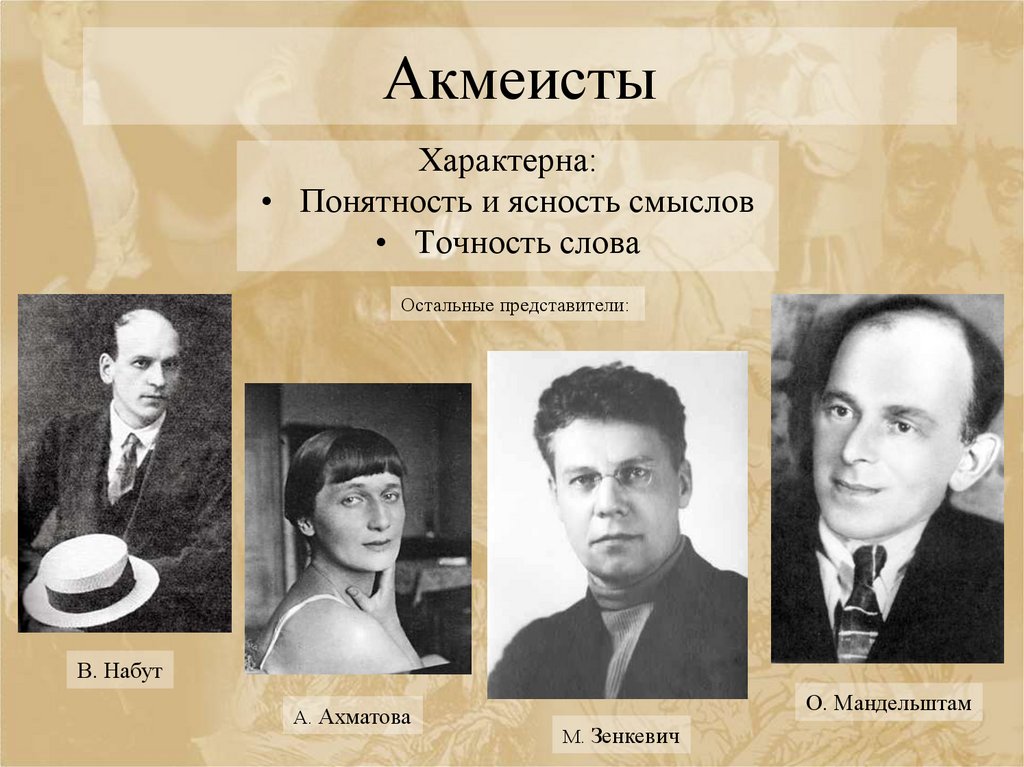

Название течения «акмеизм» имеет греческое происхождение. Слово «acme» с греческого языка переводится как цветение, расцвет. Акмеизм появился практически в недрах символизма, в тот период, когда молодые поэты, перенимая опыт старших товарищей, зачитывали свои стихи и выслушивали критику. Но постепенно начинающие поэты объединились в отдельный кружок, отделившись от товарищей. Их объединило отрицательное отношение к символизму, с его недомолвками и недосказанностью, таинственностью и мистицизмом. Стихи о том, чего и познать не дано, и увидеть может не каждый, широкой публике были вовсе не понятны. Так вскоре появился «Цех поэтов». В «Цех поэтов» вошли не только представители «чистого акмеизма» А. Ахматова, Н. Гумилев и О. Мандельштам, но и несколько его последователей — С. Городецкий, В. Нарбут и М. Зенкевич.

Молодые поэты-акмеисты начали издавать журнал «Гиперборей», печатая в нем статьи о новом направлении в литературе и стихи. Журнал выпускался в течение 5 лет, а номеров с напечатанными стихами поэтов-акмеистов было 10. Около года журнал выпускался за границей при поддержке эмигрантов из поэтических кругов. Название издания было выбрано не случайно – люди, живущие в атмосфере праздника, вечно молодые и приближенные к богам в древнегреческой мифологии, назывались гипербореями. Таким образом, в названии журнала сформирована основная идея акмеизма. Во время одного из заседаний «Цеха» и было принято решение назвать новое направление акмеизмом. Так как художественные рамки направления были слишком тесны для столь талантливых поэтов, долго акмеизм не просуществовал. Незадолго до начала Первой мировой войны среди представителей акмеизма произошел раскол, объединение было закрыто, просуществовав всего два года, и все дальнейшие попытки возродить его оказались безуспешны. Причиной распада «Цеха поэтов» стала ссора между Н. Гумилевым и С. Городецким.